2025年8月14日~17日まで、フットサル2級審判研修会が行われました。この研修会は、各地域からU-22の審判員が対象の研修会です。関東からは、千葉県の金指友翔さんが参加されました。

◆金指友翔 氏(千葉県所属)

2025年8月14日(木)~8月17日(日)に実施された、2025年度フットサル2級審判員(U-22)研修会に関東地域代表審判員として参加いたしました。研修生は全国6地域から1名ずつ選出され、北海道、東北、関東、東海、北信越、関西の計6名で研修に臨みました。研修テーマは「シグナルと笛」で、シグナルについては「その目的や役割を常に意識し、試合に関わる全ての人に対して強く、美しく、エレガントで、メッセージ性のある表現を行うこと」、笛については「試合をコントロールするための道具であり、選手や観客との対話の『言語』である。正しい笛は信頼される審判につながる」と事前研修にて、ご指導をいただきました。特に「キックオフの笛を最も大きく、自信を持って吹く」ことが今回の研修における重要な目標として掲げられ、実技や試合を通して強く意識して取り組みました。

実技研修は、駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 / 体育館にて開催された、JFA バーモントカップ 第35回全日本U-12フットサル選手権大会を用いて行われました。本大会は全国47都道府県予選を勝ち抜いた全48チームが集い、U-12年代フットサルの頂点を競う非常に大きな舞台です。各地域を代表する選手やチーム、そして会場を埋め尽くす観客が生み出す熱気に満ち溢れた大会であり、その大会を担当させていただけたことは、私にとってこの上ない喜びであり、大きな経験となりました。

大会初日(8月15日)の1次ラウンドでは、自身のストロングポイントである動き、また研修テーマに沿った笛の強弱やシグナルの毅然さを評価いただきました。一方で、対立が起こりそうになった際のマネジメントや、競技者と会話をするときの表情・口調についてご指摘をいただきました。特にU-12年代の選手は小学生であるため、大人に対するのと同じ毅然とした態度ではなく、柔らかく穏やかな表情や口調を心掛けることが必要であるとご教示いただき、大きな学びとなりました。

2日目(8月16日)の1次ラウンドでは、前日に指導された点を意識した結果、表情や口調が大きく改善され、グリーンカードの提示場面においても柔和で安心感のある印象を与えることができたと評価をいただきました。一方で、シグナルの角度や方向性については、毅然さは十分であるものの、細かい部分で意識の持続が必要であると指摘されました。細部にこだわり続ける姿勢の重要性を改めて実感しました。

ノックアウト方式に入ったRound of 16では、第2審判を担当しました。負ければ終わりの一発勝負で試合が激しくなることが予想される中、事前の打ち合わせで「ファウルを未然に防ぐ予防的アプローチを徹底する」ことを主審と共有し、自身の強みである動きを活かして試合に臨みました。結果としては非常に良い評価をいただきましたが、ファーストファウル以前のホールディングについては、第2審判の視点からより積極的に介入すべきであったとのご指摘をいただき、役割分担と判断の責任を再認識しました。

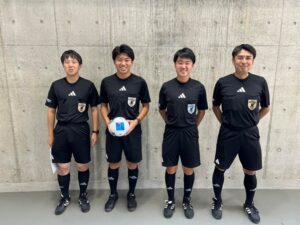

そして迎えた最終日(8月17日)、会場で発表された割り当てにて、決勝戦の主審を任せていただくことになりました。第2審判は北信越地域代表の宮崎碧氏、第3審判とタイムキーパーは東京都のフットサル1級審判員である板橋海氏、川村勝治氏が担当されました。対戦カードは千葉県代表マルバ千葉fcと東京都代表FCトリアネーロ町田による関東対決。会場には1,009名もの観客が集まり、これまでに味わったことのない緊張感の中でキックオフを迎えました。

試合は両チームの高い技術と強い気持ちがぶつかり合う熱戦となりましたが、選手の健闘と周囲のサポートのおかげで、ノーカードで試合を収めることができました。観客の歓声に包まれながら笛を吹き終えた瞬間、この研修を通じて積み重ねてきた努力と学びが一つの形になったと感じました。試合後には担当インストラクターから「素晴らしい試合であった。研修テーマについて十分に理解し、実践できていた」とのお言葉をいただき、大きな自信につながりました。

大会終了から2週間ほど経った8月27日に事前研修と同様、zoomにて事後研修が実施されました。事後研修では、これまでご指導いただいた「シグナルと笛」について、簡単におさらいした後、予選ラウンドと決勝トーナメントにおけるグリーンカードの平均提示数が示され、予選ラウンドでは1試合あたり0.76枚、決勝トーナメントでは1試合あたり1.60枚の数値となり、大会初日ではグリーンカードを出すタイミングが分からないがために提示数が少ない傾向にありましたが、試合になれるにつれて、徐々にグリーンカードの提示数が増えていったことが伺えました。そこから、準決勝、決勝の映像を用いて振り返りが行われ、シグナルと笛以外にも、ステップワークや争点への寄せ、偶発的なハンドでの得点取り消し、リターンパスやバックパスなど、本大会で発生した多々の事象について、「どうすればよかったか」「こういう方法もあったのではないか」と研修生とチーフインストラクター間でディスカッションが行われ、本研修は幕を閉じました。

フットサル2級審判員に昇級してわずか2か月というタイミングで、このような全国規模の研修に参加させていただき、さらに決勝戦という貴重な経験をいただけたことを心より嬉しく思います。最後になりますが、本研修にてお世話になりました、チーフインストラクターの池田浩之氏をはじめとする、インストラクターのみなさま、また、私を本研修に送り出してくださった、関東サッカー協会審判委員会フットサル・ビーチサッカー部のみなさま、千葉県サッカー協会審判委員会フットサル・ビーチサッカー部のみなさま、そして、日頃より千葉県にてお世話になっております、JFAフットサル1級インストラクターの櫻田雅裕氏に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

本研修で学んだこと、得た気づきと課題を忘れず、これからも一試合一試合に真摯に向き合い、審判員としても一人の人間としても成長して参りたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。